リアルイベントは終了しました。

アーカイブ動画の販売になります。

>peatixはこちら

===================================

食べるという営みによって、人は風土となり、

生き物たちが織りなす生と死のダイナミズム、そのものとなる。

人類とこの惑星の未来を考えるために、日本列島に成立する「和食」を通して、

地球、生物、人の歴史、そして文化の積層を紐解いていく。

循環と積層が成立させる「人」そして、「私」とは・・・。

生命維持、欲求解消、栄養補給・・・だけでは無い、

食の深淵なる世界にディープダイブしながら、未来に持続可能な食文化を考えます。

===================================

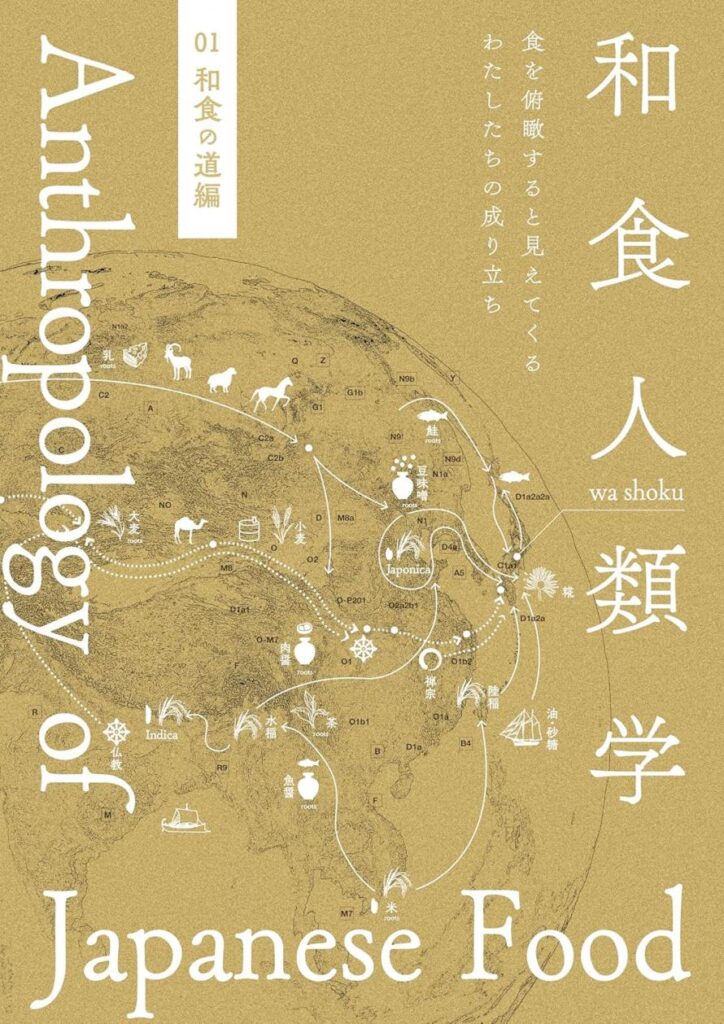

文化人類学的に食を深掘り続けてきた文脈デザイン研究所の玉利康延氏が、ライフワークとして取り組む、食のクロニクル『和食人類学』の第1章「01 和食の道」をついにリリースしました。

また(一社)プラネタリーヘルスイニシアティブPHIは、本格始動にあたり、農・食・歯・医、そして「食べる」を実践する生活者が一体となって、プラネタリーヘルスを支える包括的で実践的なアプローチ「アグリデントメディスン(農食歯医連携)」をプロジェクトの中心に据えていきます。

『和食人類学』出版を記念して、また「アグリデントメディスン」の実践をより深めるために、「『和食人類学』を読み解くガイダンス」講座を行いました。

アーカイブ動画を販売しますので、ご希望の方は、peatixよりお申し込みください。>>>こちら

この度、本格始動する(一社)プラネタリーヘルスイニシアティブでは、

人を含む地球の未来に持続可能な食文化を考えるにあたり、

食による人と社会、環境へのインパクトを考えるだけでなく、

『和食人類学』的視座を持ち、深めることが不可欠だと考えています。

現代の食は、その土地の風土そのものを身体化してきた「食」という営みから変化し、

土地と無関係の原料に由来した工業製品としてのハイパープロセスフード(超加工食品)を日常的に口にするようになりました。

私たちの身体の多くは、気づかずに摂取している甘味料や加工でんぷんなどの添加物を通して、北米・南米由来のトウモロコシでできています。

循環と積層を見失った「食」は、人の心身や社会、環境にネガティブな影響を与えています。

私たちそのもののアイデンティティ、生命観を再定義しながら、これから未来にどんな食を紡いでいくかを考えていきたいと思うのです。

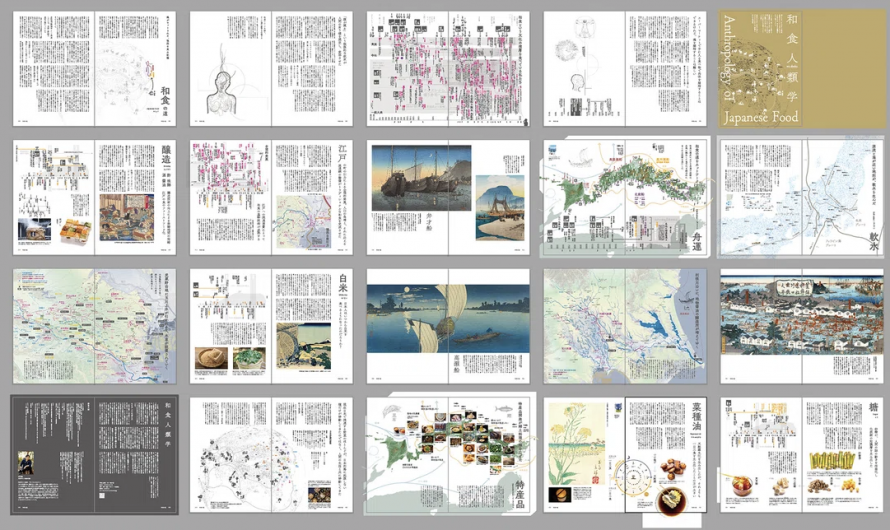

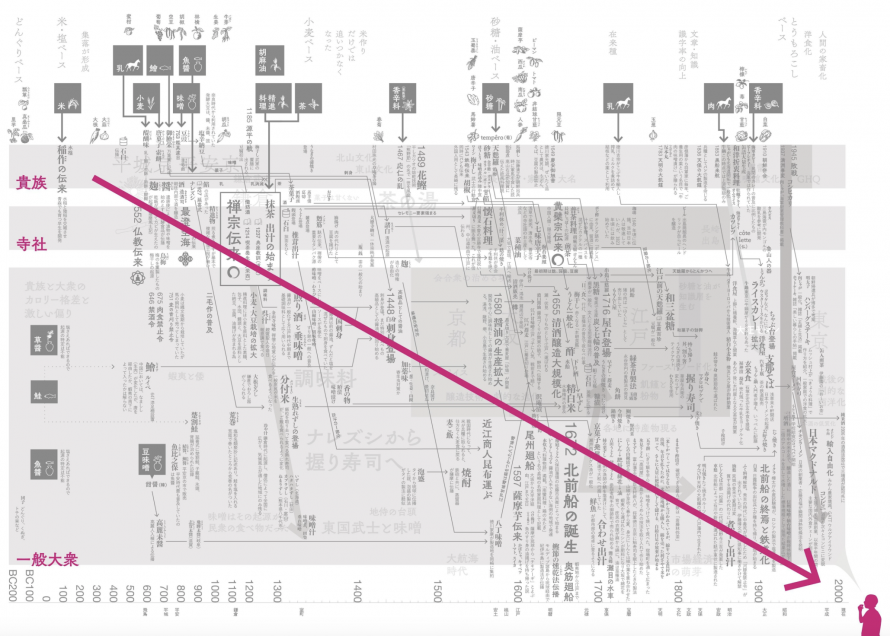

玉利氏の解説を聴きながら、縄文時代から現代に紡がれる『和食積層曼荼羅』を読み解きます。

今、日本列島で私たちが食べている多くの食材が、大陸からの渡来であり、日本で生着し、独自に成熟したものです。

米、小麦、味噌、などの日常の食材のルーツやルートを辿り、土地の特性や社会的背景の中で独自にアレンジされていく複雑な食文化の成立を踏まえて、今の私たちに帰結します。

玉利氏が高解像度に見えている世界を垣間見たい!玉利氏のレンズを装着したいと願う桐村が、主に聞き手となり、一緒に解像度を高めていくという取り組みです。

ぜひ、お気軽にご参加ください。

今後予定する連続講座は、「和食の道」のカテゴリーごとに、またそれらを横断しながら、書籍にはまだ無い洞察を含めたお腹いっぱいな内容になる予定です。

スピンオフとしてのフィールドワークや食の体験も企画したいと思います。

・軟水 :日本列島の食を流域で捉える

・白米:米-麦 主食を考察する

・糖:嗜好品、甘味料そして、コーンシロップ

・醸造 :醸造技術がもたらした食のイノベーション

・菜種油:油と和食、そして精進料理

・舟運 北前船航路を辿る

【形式】オンライン講座アーカイブ配信

【料金】一般:3000円

プラネタリーヘルスイニシアティブ会員/サスティナブルレストラン協会会員:無料

【申し込み】peatixより>>>こちら

【スピーカー】

玉利康延(文脈デザイン研究所):語り手

1979年、東京生まれ。1998年エレファントデザイン株式会社に入社、まだ世の中に存在していない新しい概念を見える化するための情報デザイン手法を学ぶ。2000年代、文化人類学者・竹村真一氏やサステナ・マエキタミヤコ氏と共に環境・社会問題の情報デザインを行う。また、地域ブランディングのプロジェクトとして2010年より岡山県西粟倉村にて「ニシアワー」(現:エーゼロ社)を、2013年より「東北食べる通信」に立ち上げから参画。2014年にグッドデザイン賞 [金賞] 受賞。情報デザインの手法を活かし、文脈デザイン研究所を設立。2020年より「和食人類学」 と題して研究執筆講演活動をしている。

鳥取県のプラネタリーヘルスのプロジェクトにおいて、フィールドワークを重ね、文脈デザイン、曼荼羅制作に関わる。

桐村里紗(一社プラネタリーヘルスイニシアティブ ):ガイド&聞き手

(一社)プラネタリーヘルス・イニシアティブ代表理事

1980年生まれ。医師として予防医療から終末期医療まで幅広く臨床経験を積んだのち、天籟株式会社を設立。

鳥取県江府町と連携協定を結び、「大山の流域」と東京「丸の内エリア」を拠点に都市とローカルの流域を結び、プラネタリーヘルスの経済、社会基盤をつくり、地方創生2.0を推進する。

著書に、『腸と森の「土」を育てる 微生物が健康にする人と環境』(光文社新書)他多数。

『腸と森』には、玉利氏の案内による神奈川県大井町のフィールドも紹介。

「和食人類学 01 和食の道編」(リリース!)

今後のリリース予定

02 大豆の道

03 麦の道

04 発酵漬の道

05 肉と乳の道

06 米の道

07 鮭と鱈の道

08 香辛料の道

09 柑橘の道

10 近代編(明治〜現在)

(予定)

※アーカイブ動画の販売になります。